歯肉退縮の治療(歯肉移植)

SCROLL

歯肉退縮(歯ぐき下がり)とは?

成人においてよく認められる歯肉退縮は、年齢と共に増加傾向になり、口腔衛生状態が良好でも不良な場合でも認められます。

最近の調査では、18〜64歳までの50%において、および65歳以上に至っては実に88%の人が1ヶ所以上の歯肉退縮を有することが報告されています。つまり成人の2人に1人が何らかの歯肉退縮があるということになります。

歯肉退縮のリスク

歯肉退縮が起こると、多くの場合、歯肉退縮によって歯が長くなることで審美性が損なわれます。

露出した根面が飲み物の温度などに過敏になる象牙質の知覚過敏が伴います。

さらに、露出した根面が口腔内環境にさらされ、根面う蝕(歯根面にできるむし歯)やアブレージョン、エロージョンといった非う蝕性歯頚部病変(NCCL)が発生することも問題になります。

歯肉退縮の原因

通常歯ぐきの治療というと、歯科衛生士さんが行う歯石とりだと思う方がいるかもしれませんが、専門治療となるとそれだけではありません。歯ぐきのトラブルは様々な病態があり、

- 歯肉退縮(歯ぐき下がり)

- 歯ぐきの変色(メラニン沈着、メタルカラーの透過、メタルタトゥー)

- ガミースマイル

- 歯ぐきの凹み(陥没歯肉)

- 歯ぐきの赤み、腫れ(歯周病)など

その中でも特にお悩みが多いけど解決策が分からないのは「歯肉退縮(歯ぐき下がり)」ではないでしょうか?歯肉退縮とは、歯の周りにある健康な歯ぐきが何らかの理由で下がってしまうことを指します。歯ぐきが下がってしまう原因はいくつもあります。

- 加齢変化

- 誤った歯ブラシの当て方

- 食いしばり・歯ぎしり

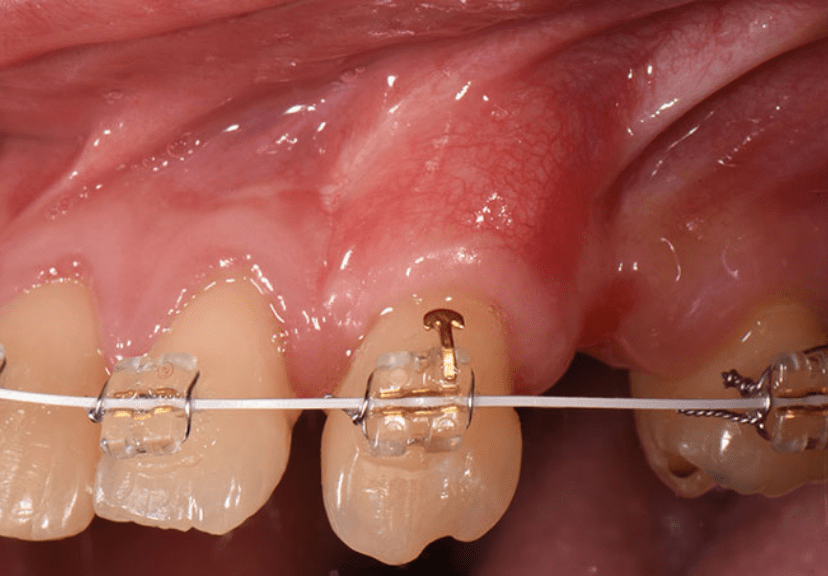

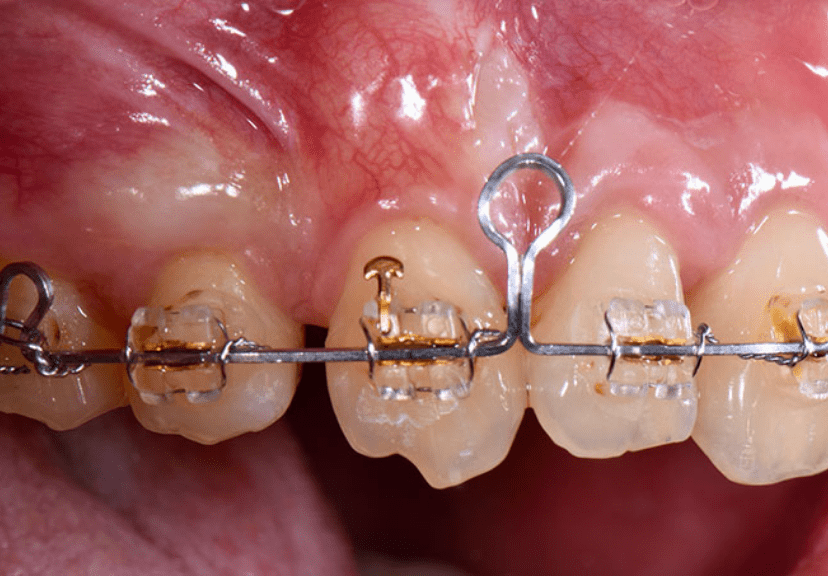

- 歯並び・歯列矯正

- 歯周病

歯ぐきの厚みや骨の厚みが薄くなってしまうことによって歯肉退縮が起きてしまうのです。

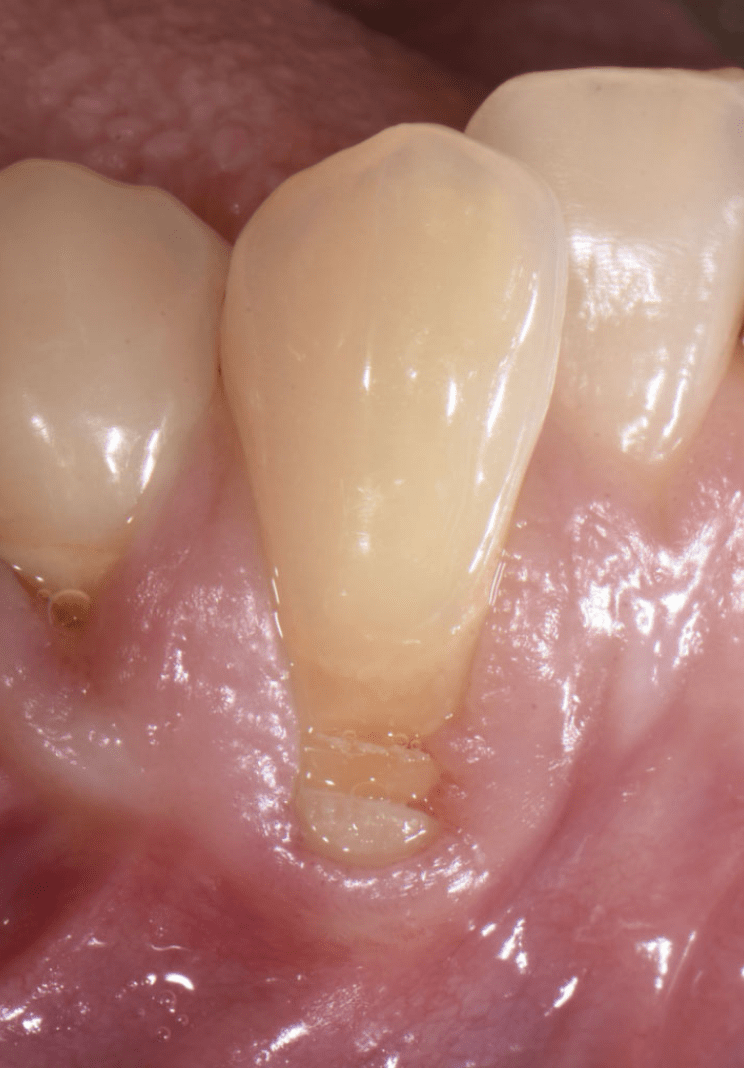

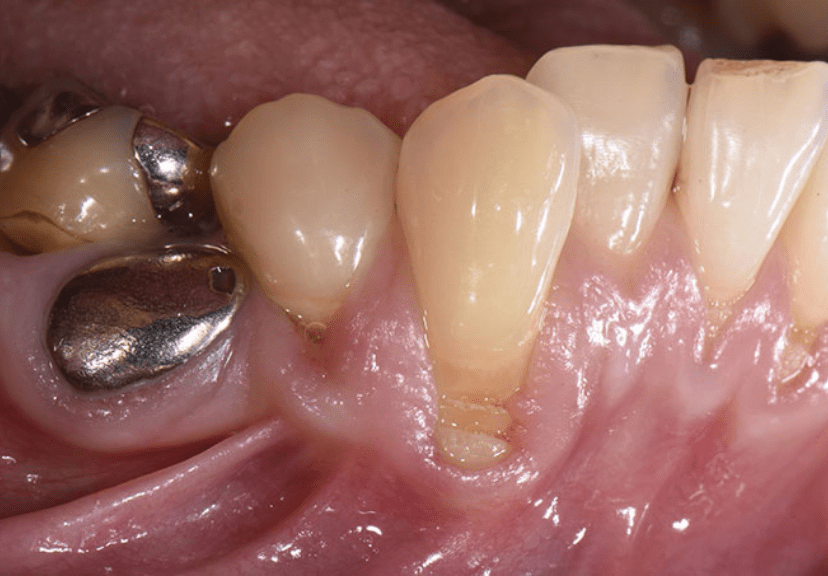

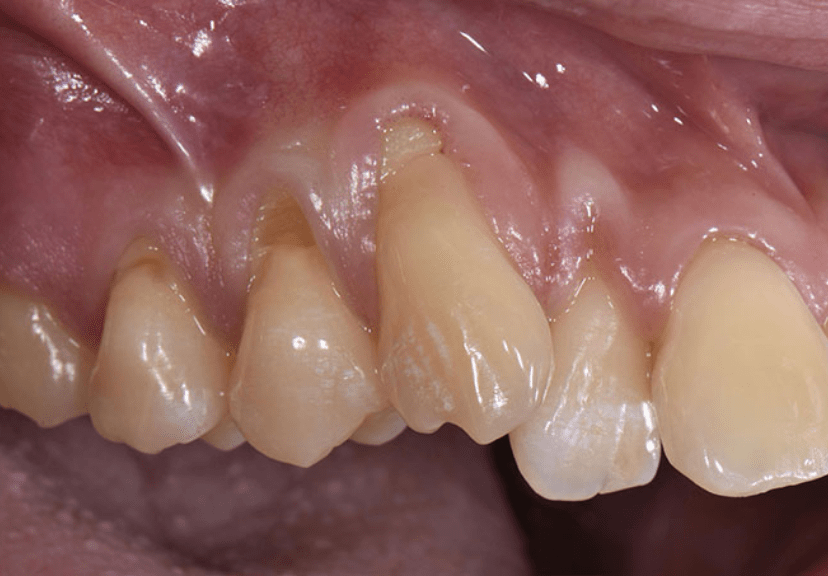

歯肉退縮の治療法1 根面被覆術

歯肉退縮の解決方法としては、歯ぐきのボリュームを増やしつつ歯ぐきが下がった部分を覆う治療が必要になります。それを専門用語で「根面被覆」と言います。

歯肉退縮には分類があり、根面被覆を行う際にはこの分類を参考に手術の可否や術式を選択します。1985年にMiller PDが提唱した歯肉退縮の分類がもっとも有名です。

Class Iは歯肉退縮が硬い歯ぐきと軟らかい歯ぐきの境目である歯肉-歯槽粘膜境(muco-gingival junction:MGJ)の範囲内であり、かつ両側歯間部に付着の喪失や歯槽骨吸収のみられないもの。

Class IIはMGJを越えているが両側歯間部に付着の喪失や歯槽骨吸収がみられないもの。

Class IIIは歯肉退縮がMGJまで達している、またはそれを越えているもので、なおかつ歯間部における付着の喪失や歯槽骨吸収があったり、歯の位置異常によって100%の根面被覆が困難であり、Class IVは歯肉退縮がMGJまで達していたり、またはそれを越えているもので、なおかつ歯間部における付着の喪失や歯槽骨吸収があったり、著しい歯の位置異常によって根面被覆が困難で期待できないとされています。

またもう一つ有名な分類が2011年に発表されたCairoの分類です(6)。 Millerの分類が歯肉退縮のレベルがMGJを越えているかどうかや、歯間部の骨レベルによって分類されているのに対し、Cairoの分類は歯と歯の間の歯肉の位置がどこにあるか(歯間部の臨床的アタッチメントレベルの位置)を基に歯肉退縮をRT1〜RT3まで分類しています。 RT1であれば100%の根面被覆達成率(歯肉がCEJまで覆われること)は74%であり、RT2では24%、RT3では0%になるという報告をしています。

歯肉退縮の分類にもよりますがMillerのClassⅠ・Ⅱにおいて最も有効な治療法は「歯周形成外科」による「歯肉移植」を併用した「根面被覆」が挙げられます。これは歯周外科と呼ばれる歯周病治療の中でも「歯周形成外科」という難易度の高い分野になるため、全国の歯科医院の中でも3 3%ほどと言われている「歯周外科を行うクリニック」の中でも、歯周形成外科施術を行っているクリニックとそうでないクリニックに分かれる治療法です。下記に治療例を掲載しましたので参考までにご覧ください。

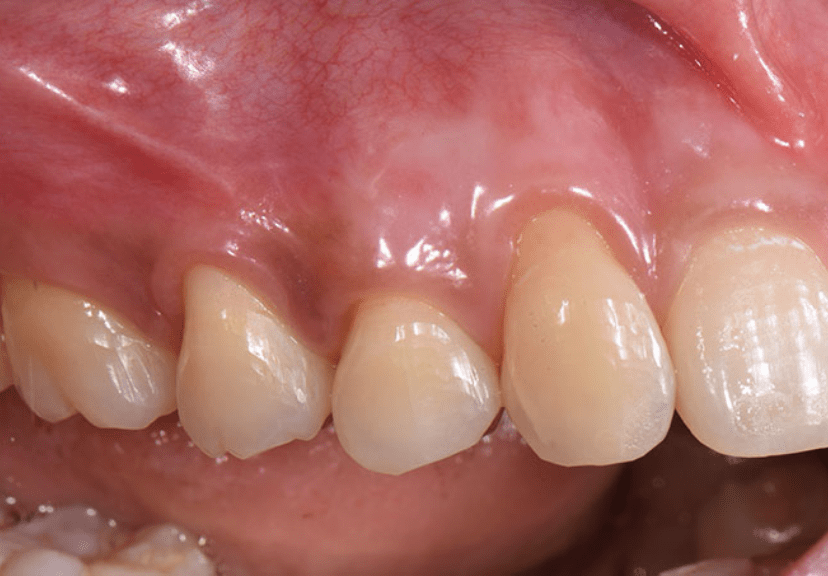

根面被覆術の症例紹介

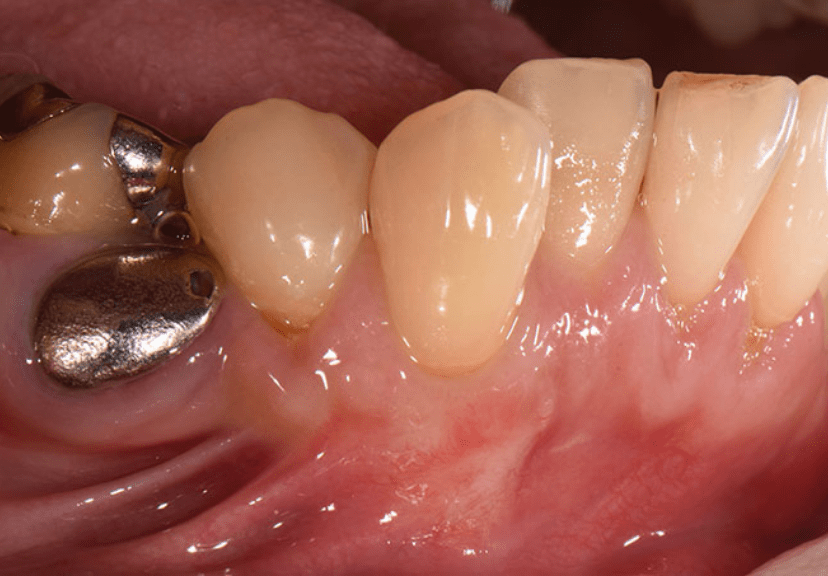

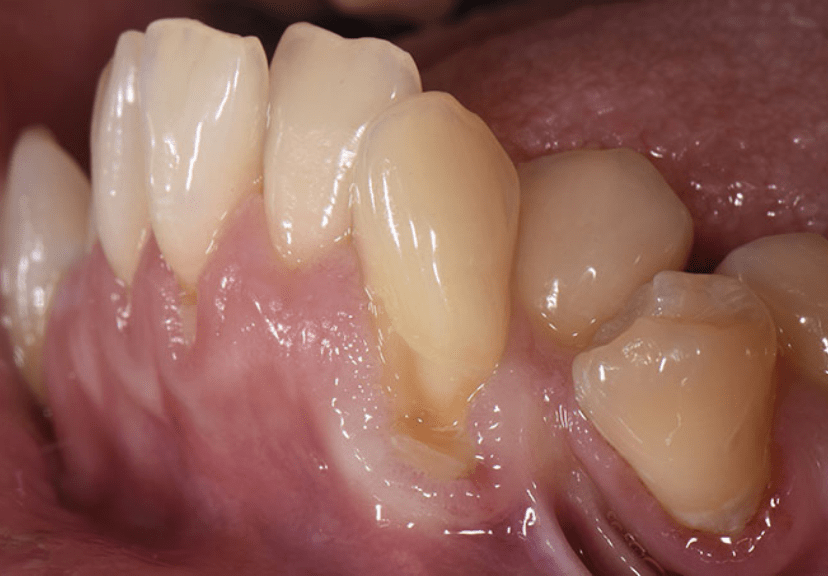

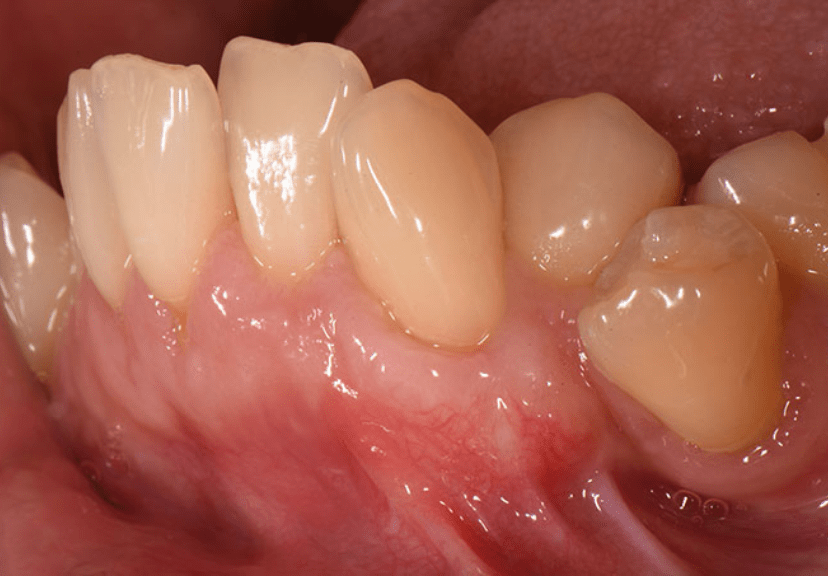

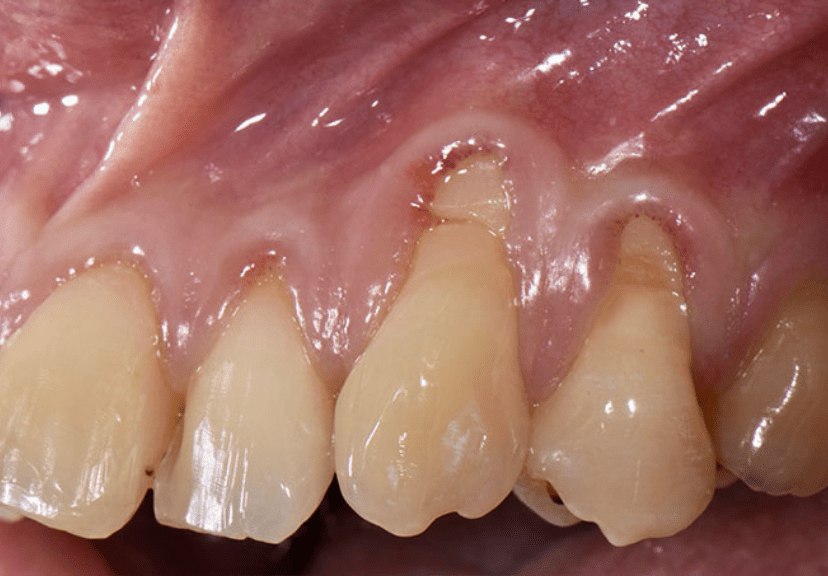

上下4箇所の根面被覆

下顎の根面被覆

上顎右側の根面被覆

費用は範囲によって異なります

歯肉退縮の治療法2 歯周形成外科

当院では、歯周病でやせてしまった歯茎の治療として、歯茎の移植を行なっています。歯茎が整うと、歯並びがきれいになる他、歯磨きもしやすくなり歯の健康維持に役立ちます。

歯周形成外科の症例紹介

40代女性の歯周形成外科

口元から見える歯茎の量が多いのが気になっていた患者さまに対して、歯茎の形を整える処置を行いました。セラミック治療により、歯の色や形もきれいにしています。

費用は範囲によって異なります)

動画で見る歯肉退縮の治療

歯肉退縮の治療だけでなく、歯肉退縮治療の経過症例や矯正治療などで起こるブラックトライアングルの改善方法についても解説しています。

下がった歯茎を治す方法

歯肉退縮治療を完全公開

歯肉退縮を治療してから1年半後

CTG Wall Technique

ブラックトライアングルの閉鎖

歯肉退縮治療をご検討ならお気軽にご相談ください

歯肉退縮は改善出来る治療ですから、諦めずにご相談にいらして下さい。当院は治療前提だけではなく、ご相談やセカンドオピニオンでのご相談も受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせ下さい。